Batterie Lithium

- samuelfloucat

- 19 févr. 2023

- 14 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 sept. 2025

Batterie Lithium Principe

A droite, ce sont les atomes de lithium. Il sont représentés en détail : le cœur en jaune représente les protons et les ronds verts les électrons qui tournent autour.

Quand la batterie est pleine, tous les atomes de lithium sont du côté de l'anode (-). Ces atomes sont constitués d'un cœur (lui-même constitué de plusieurs protons) ayant une force électrique positive de 3, et les électrons sont 3 à avoir une force électrique négative de 1 (soit un total de 3 aussi car 3 X 1 = 3).

L'atome est donc stable avec 3 positifs et 3 négatifs (il n'attire ni ne rejette les électrons).

Quand j'utilise la batterie est sollicitée, des électrons vont être propulsés de la borne - vers la borne + par le fil électrique externe à la batterie (câble orange HT).

Ces électrons proviennent de la "chevelure" des atomes de lithium. Parmi les 3 électrons qui tournent autour, 1 est arraché, n'en laissant alors que 2 pour l'atome.

Sa force électrique n'est plus équilibrée, ce qui va aussi donner lieu à la réaction chimique (l'oxydoréduction).

L'atome de lithium devient un ion lithium+ car il est désormais positif (3 - 2 = 1).

Le cœur vaut 3 et les électrons 2 depuis que l'on en a perdu un.

L'addition résultant à 1 et non 0 comme avant. Il n'est plus neutre donc.

La réaction chimique résultante du déséquilibre (suite à l'arrachage des électrons pour avoir du courant) va avoir comme conséquence d'envoyer les ion lithium+ vers la cathode (borne +) en traversant la paroi destinée à isoler le tout. Au final les électrons et les ions+ se retrouvent du côté +.

La réaction est terminée la batterie est à plat. Il y a désormais un équilibre entre les bornes + et - ce qui empêche alors maintenant d'avoir de l'électricité.

Le principe consiste à provoquer une dépression au niveau chimique / électrique pour pouvoir créer un courant électrique.

On peu voir la chose comme un fleuve, plus il est pentu plus l'intensité de l'eau qui coule sera importante. En revanche, si le fleuve est sur du plat, il ne s'écoulera plus, ce qui représente alors une batterie vidée.

LA RECHARGE:

Conception:

Voici la disposition dans une cellule individuelle dont la "topologie" tend vers un enroulement.

Notez que la batterie est composée de plusieurs cellules, dont chacune est formée par ce que l'on peut voir sur les schémas. Si par exemple je cumule 2 cellules de 4 volts, j'ai un total de 8 volts en sortie de batterie (branchement en série et non parallèle, car dans le deuxième cas on resterait à 4 volts).

BMS (Batterie Management System)

Qu’est-ce qu’un BMS exactement ?

Venant de l’anglais « Battery Management System », un BMS est tout simplement un organe de sécurité « intelligent », permettant de protéger une batterie ou un ensemble d’accumulateurs, contre des circonstances potentiellement dommageables, à plus ou moins long terme.

Cette protection est d’ailleurs multiple, car les BMS protègent de plusieurs choses à la fois, avec de base, des protections contre tout ce qui est surtension, sous-tension, et surintensité.

L’absence de sécurité au niveau des cellules lithium, que ce soit au moment de la charge ou de la décharge, peut conduire à des départs d’incendies, des dégagements gazeux très dangereux, ou des explosions soudaines (pouvant aussi bien endommager les batteries en elle-même, que tous les biens et personnes aux alentours).

Les BMS sont donc des instruments de mesure, contrôle, et gestion de batteries, assurant une protection aussi bien pour les batteries elles-mêmes, qu’au niveau des personnes et biens situés aux alentours, proches ou immédiats.

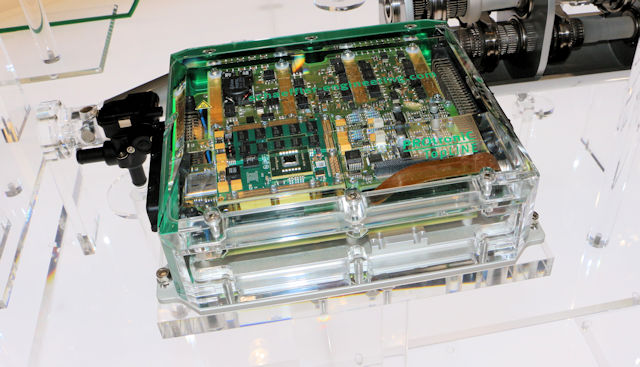

Physiquement, les BMS se présentent le plus souvent sous la forme d’une plaquette électronique, ronde ou rectangulaire, et bien évidemment, adaptée à ce qu’elle est sensée protéger. Sa taille peut donc être très variable, allant de la mini plaquette pour protéger un accu individuel, au « gros boîtier » multifils, lorsqu’il s’agit de gérer plusieurs accus à la fois. Dans tous les cas, son rôle reste toujours fondamentalement le même : protéger les accus, afin que leur durée de vie ne soit pas écourtée, et prévenir tout accident de manière proactive (début d’incendie, dégagement gazeux, explosion, …), en protégeant également au possible les biens et les personnes environnantes.

Quelle est l’utilité d’un BMS ?

Un BMS sert aussi bien à protéger un accu individuel, qu’un ensemble d’accumulateurs (pack). Mais dans tous les cas, de manière générale, Il assurera au minimum :

Une protection contre les surtensions : le BMS évite la surcharge des éléments, sans quoi cela conduirait à leur destruction pure et simple, à plus ou moins long terme. Par exemple, pour des batteries lithium, il faudra toujours s’assurer de ne jamais dépasser une certaine tension aux bornes de chaque accu. Cette tension maxi, toujours précisée par le fabricant dans sa documentation constructeur (datasheet), se situe généralement aux environs de 4,2 volts.

Une protection contre les sous-tensions : un BMS permet d’isoler une batterie de sa charge, afin d’éviter toute décharge profonde, qui raccourcirait sa durée de vie. Pour des batteries lithium, par exemple, il faudra en aucun cas que la tension d’un accu soit plus basse qu’une certaine valeur, spécifiée par le fabricant (généralement proche de 2,5 volts).

Une protection contre les surintensités : les BMS permettent également de protéger les batteries contre les surintensités, c’est-à-dire tout ce qui est courts-circuits ou courants trop importants, pouvant détruire les accus par échauffement excessif (puisque là encore, les fabricants d’accus lithium indiquent sur leurs datasheets, des intensités maxi à ne pas dépasser, aussi bien en charge, qu’en décharge).

Au-delà de ces fonctions « de base », certains BMS peuvent apporter d’autres protections, complémentaires à celles-ci. C’est ainsi qu’on retrouve des fonctions de contrôle et gestion avancées (telle que le rééquilibrage des éléments), couramment sur les BMS nouvelle génération. Bien sûr, tout varie d’un modèle à l’autre, et certaines choses peuvent simplement être en option, ou de série. Cela étant dit, voici les protections supplémentaires qu’on peut également trouver sur un BMS :

Une fonction d’équilibrage : ces modèles de BMS là permettent de ramener tous les accus au même niveau (à la même tension, plus exactement), pour assurer une usure « symétrique » sur tous les éléments, dans l’optique d’allonger la durée de vie de l’ensemble, avec un rendement global plus élevé à long terme.

Une mesure de température : certains BMS intègrent une sonde de température, leur permettant de couper la charge ou la décharge, selon la température relevée à même les accus (ou sur les organes de pilotage, tels que les transistors Mosfet). Ainsi, les batteries sont protégées si jamais certains éléments atteignent des températures anormales.

Un paramétrage personnalisé : sur les BMS évolués, on peut paramétrer beaucoup de choses (nombre d’éléments en série, seuils haut et bas de tension ou courant, intensité d’équilibrage, …), ce qui permet un meilleur contrôle et management des cellules. À noter que ces paramétrages peuvent parfois même se faire directement sur Smartphone, via une application dialoguant directement en bluetooth avec le BMS. Ces BMS sont dits « communiquant ».

L’affichage LCD local ou déporté : sur certains BMS à raccordements multiples, on trouve parfois des écrans d’affichage LCD, à même les BMS ou déportables via quelques fils, permettant de monitorer chaque accu ou pack d’accus, en temps réel.

Quelles sont les différentes technologies électrochimiques lithium ?

Historiquement sont d’abord apparues les batteries au plomb, puis au nickel, et dans les années 1990, c’est l’arrivée des batteries lithium encore génériquement appelées Lithium-ion.

Ces dernières ont rapidement submergé le marché, notamment car elles sont jusqu’à 5 fois plus capacitives que les batteries au nickel.

Il existe néanmoins une multitude de technologies différentes.

Le Lithium nickel-manganèse-cobalt (NMC)

Compact et léger, le NMC est le plus répandu dans cette catégorie de batterie. Idéal pour les solutions embarquées, ses rapports poids/énergie et qualité/prix sont excellents. Néanmoins cette technologie est considérée comme dangereuse de par son manque de stabilité chimique. Elle a donc besoin d’être supervisée et contrôlée correctement.

Le Lithium-polymère (LiPo)

Cette électrochimie est très puissante en décharge et sans effet mémoire mais sa durée de vie demeure très courte comparativement à son prix. On le retrouve beaucoup dans les applications de l’aéromodélisme et dans les appareils connectés.

Le Lithium-fer-phosphate (LFP)

C’est la technologie de plus en plus utilisée aujourd’hui dans les applications médicales, solaires, et dans les applications stationnaires, notamment car elle est plus stable que le NMC ou le LiPo. Sans cobalt ou nickel, le LFP dispose d’une bonne durée de vie, mais contient significativement moins d’énergie que le NMC.

Le lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA)

Dense en énergie comme en puissance, le NCA est plus économique que le NMC. Néanmoins, il est presque aussi sensible que le NMC et dispose d’une certaine fragilité par rapport à des abus d’utilisation, ce qui limite son utilisation. Il est très utilisé pour les applications en mobilité électrique ou à grande puissance, comme les véhicules de golf par exemple.

Le lithium manganèse (LMO)

Ici le cobalt est remplacé par le manganèse, rendant ainsi cette technologie plus durable et plus économique. Néanmoins sa durée de vie est faible avec en moyenne entre 300 et 700 cycles.

Comment se différencient-elles ?

Cette technologie offre l’un des meilleurs rapport énergie/poids : couramment appelé la « densité énergétique » ou « énergie spécifique ».

Cette densité est en constante augmentation sur les nouveaux produits du marché.

En raison de ces performances, les batteries à base de NMC ont connu un grand succès pour le secteur automobile, à la recherche de puissance et compacité, permettant de proposer des véhicules compétitifs aux véhicules “classiques”, motorisés à l’essence et au gasoil.

Les batteries LFP ont, elles, une grande stabilité intrinsèque et sont polyvalentes. Ces batteries sont connues de par leur stabilité thermique jusqu'à une température très élevée, de l’ordre de 200°C (contre 150°C pour une batterie NMC). Le dégagement de chaleur survenant à haute température est également moins violent qu’avec les autres matériaux actifs tel que le NMC . C’est la raison pour laquelle le risque d’emballement thermique est moindre que pour les autres chimies.

De ce fait, lorsque les dimensions de la batterie ne sont pas une contrainte, les batteries LFP s’adaptent parfaitement pour le stockage stationnaire, les véhicules utilitaires, industriels et de manutention, ou encore les véhicules de grande taille comme les bus ou les bateaux.

Avec des cellules orientées plutôt « énergie » ou « puissance », le LFP permet maintenant de couvrir la plupart des applications nécessitant un moyen de stockage d’énergie.

Le LFP : une technologie durable

Les batteries à base de LFP sont durables dans tous les sens du terme.

Leur durée de vie (vieillissement calendaire et cyclique) est l’une des plus élevée pour les batteries lithium-ion, et peut encore fortement augmenter si elle n’est pas déchargée complètement à chaque cycle (« micro-cyclage »).

Les batteries LFP sont peu sujettes à l’autodécharge, permettant de stocker ces cellules pendant de nombreux mois sans dégradation importante de leur état de charge.

Mais durable signifie aussi éco-responsable : le cobalt des batteries NMC n’est pas abondant, et ses conditions d’extractions sont difficiles. Pour le LFP, ses composants sont plus simples à extraire et donc moins coûteux, et ont l'avantage d’être plus écologiques.

RESUME:

Durée de vie:

On voit ici le nombre de cycles possibles de faire avant que la batterie ne perde 30% de capacités (et donc 70% restantes, seuil sur lequel se base les garanties constructeur).

L'axe des ordonnées indique donc le nombre de cycles atteignables et l'axe des abscisses la profondeur de décharge à chaque utilisation (entre deux recharges donc).

Et si on voit ici qu'il y a un lien entre profondeur de décharge et durée de vie, c'est avant tout la différence entre NMC et LFP qui nous intéresse ici.

Densité énergétique:

La densité énergétique (kWh/kg) est inférieure sur les batteries LFP de l'ordre de 15%. C'est à dire que pour une batterie NMC de 400 kg, elle sera plutôt de l'ordre de 500 kg en LFP.

Densité de puissance:

La densité de puissance (kW/kg) est en revanche plus favorable sur les LFP avec une puissance délivrée qui reste bien plus constante lors sur la plage de charge (que ce soit à 99% ou 1%, la puissance délivrable reste très peu modifiée). C'est d'ailleurs cette caractéristique qui rend plus difficile d'estimer la charge d'une batterie LFP par le BMS, car c'est grâce au voltage qu'on mesure à la batterie qu'on peut vérifier sa charge (exactement comme avec les batteries au plomb d'une voiture thermique, avec l'aide d'un multimètre pour vérifier le niveau).

Sécurité :

La LFP ne peut pas s'emballer thermiquement comme peut le faire une NMC.

Ce type de batterie peut induire un emballement en cas de surchauffe, à savoir que la surchauffe provoque une réaction chimique interne qui ajoute encore de la chaleur à l'ensemble, avec donc comme résultat un cercle vicieux qui mène à une explosion des cellules et un incendie.

De plus, avec sa densité énergétique plus faible, la batterie LFP aura plus de mal à chauffer (et donc atteindre une surchauffe ..), sans oublier qu'elle arrive bien à fonctionner lorsque les températures sont élevées.

Utilisation :

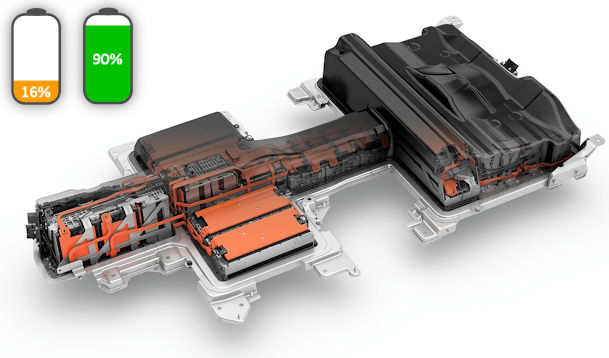

Avec la possibilité de charger à 100% en limitant le risque de dégradation accélérée sur les batteries LFP, on peut dire que cette technologie se révèle plus simple et pratique à utiliser au quotidien. Malgré tout, il reste préférable de rester dans la fourchette 10 à 90% de charge de batterie pour accroître sa durée de vie ...

En effet, même les batteries LFP ne sont pas adeptes des charges complètes, même si elles le tolèrent mieux en limitant la dégradation des capacités. La charge à 100% est en réalité une chose utile pour les LFP car elles ont plus tendance à avoir des cellules s'autodécharger de manière aléatoire, ce qui mène à des déséquilibres de cellules qu'il faut corriger et éviter au maximum. La charge à 100% permet au BMS de rééquilibrer la multitude de cellules qui composent la batterie.

Batterie dite « fermée » à électrolyte gélifiée

Batterie dite « ouverte » à électrolyte liquide

Batteries antidéflagrantes, ATEX

L'influence du froid sur les batteries de voitures électriques

Recharge:

Plus on charge rapidement (puissance élevée en kW) par rapport à une température basse, plus on a ce que l'on appelle une "déposition de lithium", à savoir l'apparition de courts-circuits au sein des cellules (ainsi que la formation de dendrites). C'est pour cela que les Tesla ont tendance à chauffer (préconditionner) leurs batteries quand on pointe sur le GPS vers un superchargeur, cela permet de mieux préserver la batterie lors de cette opération et donc atteindre des vitesses de charge importantes (dans le cas contraire le BMS bride la chose).

Dans les faits cela induit une augmentation de la résistance de la batterie à ses bornes, ce qui est contre-intuitif car en électricité la résistance dans les câbles se réduit d'autant plus que la température ne baisse.

Sachez que la charge est encore plus sensible à la température avec les batteries lithium, et qu'elle ne peut se faire qu'entre 0 et 45°.

Pour la décharge la fourchette va de -20 à 60°, c'est pour cela qu'on peut avoir toute la puissance à froid mais une régénération qui reste davantage limitée.

Charger rapidement sous les 0° peut induire une dégradation soudaine et importante de la batterie (de manière définitive), et c'est une des tâches du BMS que de bien contrôler tout ça, en vous empêchant une charge (ou en la limitant drastiquement) si il fait trop froid par exemple.

En fait c'est lié à la dilatation de l'anode (pôle - de la batterie), vers laquelle on envoie les ions lithium lors de la recharge. Contrairement à la cathode (+), l'anode se dilate et se contracte beaucoup plus lors des charges/décharges (jusqu'à 20% de son volume).

Le souci est qu'à froid cette dilatation est plus difficile à obtenir en raison du froid qui fiche et "glace" les couches de graphite.

Les ions ne trouvent alors plus assez de place pour s'insérer (le graphite ne gonfle pas assez vite) ce qui induit un placage des ions lithium sur l'anode (en surface) au lieu de se faire dans le graphite.

A la clé une augmentation de la résistance avec une baisse de la capacité de la batterie et des risques accrus d'incendie.

Une recharge à froid d'une batterie très faible peut induire des risques d'explosion, et certains BMS (qui gère la batterie) empêchent parfois la recharge dans ce contexte.

Rendement / autonomie:

Quand la température est basse, le rendement de la batterie sera moindre, c'est à dire qu'elle aura des pertes entre les kWh qu'elle a en réserve et ceux qui pourront être dépensés / exploités par le moteur électrique. Il faut donc bien comprendre que cela n'abîme pas la batterie, c'est juste qu'elle ne pourra pas offrir toutes ses capacités (donc baisse de rendement).

Pour vous donner un ordre de grandeur, on perdra potentiellement 15 à 20% d'autonomie aux alentours de 0 degré, et cela pourra même atteindre -40% si on se situe à - 10 degrés.

Enfin, sachez qu'une batterie (la majorité des chimies sur le marché) fonctionne de manière optimale aux alentours des 20 degrés.

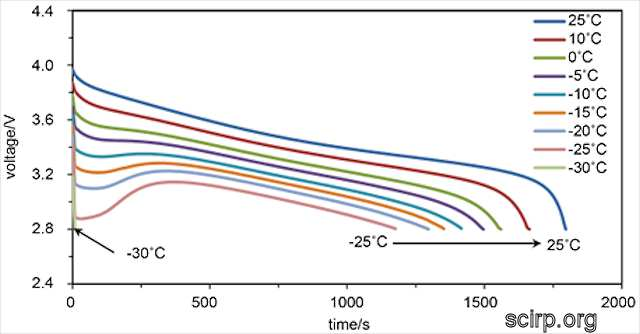

On voit ici l'évolution de la courbe de voltage (qui sert à mesurer le pourcentage de batterie restant) durant le déchargement selon la température. On remarque une montée de la courbe (au début) sur les très faibles températures, car la batterie chauffe en étant utilisée.

Décharge profonde:

Une décharge profonde à froid sera plus néfaste pour la batterie que si cela est produit à chaud. Pensez donc à recharger rapidement votre accumulateur quand vous êtes en toute fin de batterie (sous les 10%), tant que la batterie est encore chaude. La conséquence est la dégradation du collecteur (corrosion) ainsi que l'accroissement de l'impédance de l'électrode côté négatif.

Stationnement prolongé:

Le froid sera plutôt un allier, les batteries doivent être idéalement stockées dans un milieu froid (idéalement vers les 10 degrés).

L'influence de la chaleur sur les voiture électriques

Les batteries au lithium vivent mal les températures au delà de 70° Celsius (à partir de 50° cela commence à dégrader la batterie bien que cela dépendra toujours un peu de leur qualité et conception, les cellules cylindriques dissipant mieux la chaleur par exemple) , il est donc impératif d'éviter d'en arriver à ces niveaux de température.

Notez qu'au delà de 35 degrés on estime à près de 20% la perte d'autonomie, en raison de l'effort que doit faire la climatisation pour réguler l'habitacle.

Recharge:

Si le chaud est clairement l'ennemie des batteries, il permet toutefois d'améliorer les recharges de forte intensité. Recharger à 150 kW batterie froide aura comme conséquence de dégrader fortement les cellules (phénomène de "déposition de lithium").

Recalibrer la batterie lithium et BMS de sa voiture électrique

La batterie d'une voiture électrique est une sorte de boîte dans laquelle il y a une multitude de batteries indépendantes qui peuvent se désynchroniser les unes envers les autres, à savoir une tension (et donc un niveau de charge) qui diffère pour chacune d'entre elles.

Ce décalage mène à une sorte d'anarchie qui va mener à plusieurs soucis : imprécision concernant le niveau de charge général de la batterie, perte de puissance, limitation de la capacité de la batterie etc.

Le BMS arrive plutôt bien à gérer seul ces déséquilibres, il faut parfois l'aider à remettre les choses à plat pour maximiser et optimiser l'équilibrage des cellules et modules.

Comment le niveau de charge est mesuré ?

La mesure du niveau de charge d'une batterie se fait par le biais d'un multimètre, et plus précisément un Voltmètre.

C'est d'ailleurs par ce biais qu'on peut vérifier la bonne santé de sa batterie de servitude 12V (qu'on retrouve sur les électriques et thermiques).

Pour votre voiture électrique c'est exactement la même chose, le seul moyen de savoir le niveau de charge est de mesurer le Voltage (on ne peut mettre une caméra qui regarderait l'allure chimique de la cathode ou anode : taux de Li+ / ions lithium dans le graphite ou le cobalt).

Il faut aussi un référentiel qui s'ajoute à cela. Si je ne vous dis pas que la batterie doit produire 400 Volt quand elle est pleine vous ne saurez jamais quand on est arrivé à 100%.

Quand vous faites un contrôle de votre batterie de servitude vous savez d'avance qu'il faut qu'elle dépasse un peu les 12 Volts (cela est lié aux caractéristiques intrinsèques de la batterie, selon le nombre de cellules qui sont mises en série).

Recalibrer le BMS et les modules du pack batterie

Dans la voiture électrique c'est le BMS qui se charge d'effectuer tout cela, à savoir mesurer le voltage et le mettre en rapport avec ses référentiels qui ont été indiqués dans des variables par les programmeurs et metteurs au point du dispositif.

Le problème est que sur des niveaux de SOC (state of charge, niveau de charge) allant de 10 à 90%, le voltage ne diffère que de très peu.

Le BMS peut alors faire de petites erreurs et finir par se perdre un peu au niveau du positionnement de la charge, avec des estimations qui peuvent commencer à devenir erronées.

Certaines corrections du BMS (qui cherche à "retrouver le chemin") peuvent alors induire des pertes soudaines de plusieurs kWh et pourcentages à l'affichage du niveau de charge de la batterie.

Il faut donc donner une boussole à notre BMS afin qu'il ait des repères solides sur l'ensemble de l'éventail du niveau de charge. Car le souci est que la batterie se compose d'une multitude de cellules qui ne se déchargent pas toujours de manière identique, avec des décalages à la clé qui peuvent induire des problèmes de mesure pour le BMS. Et pour corriger, on va le balader aux extrêmes, à savoir au plus proche de 0 et 100%.

L'opération va donc consister à flirter avec les 0% puis ensuite charger jusqu'à 100%.

Document ED6407 Batteries Lithium

Document INRS ED6120 Batteries aux plombs

Les liens utiles:

.png)

Commentaires